Десять героев и один самолет: история дерзкого побега из немецкого плена

80 лет назад Михаил Девятаев угнал вражеский бомбардировщик

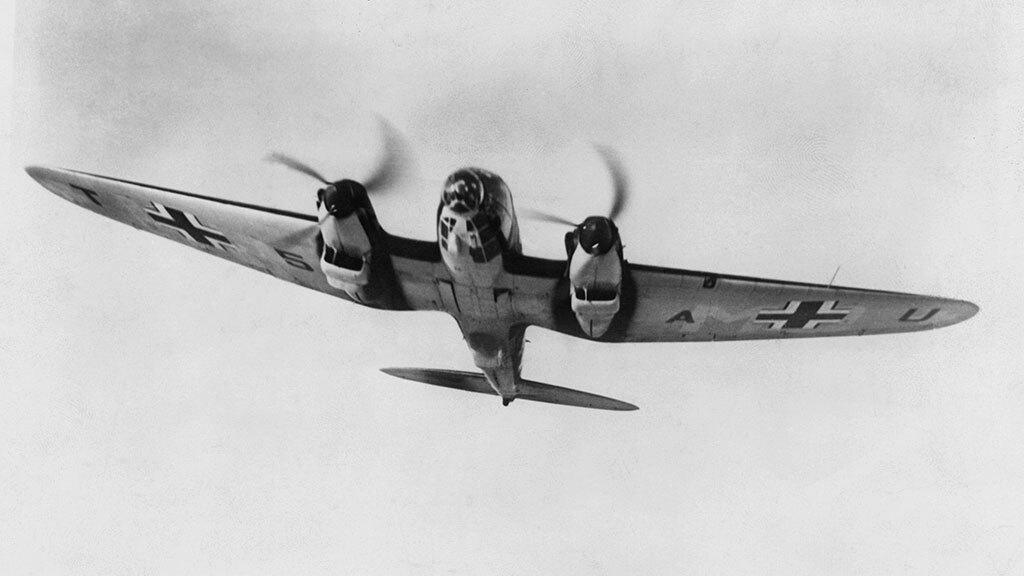

8 февраля 1945 г. на линии фронта около польского города Вольдемберга (сейчас – Добегнев) тяжело приземлился, распахав брюхом заснеженное поле, немецкий бомбардировщик Heinkel. Из него вывалились десять изможденных советских мужчин, бежавших из фашистского плена, – так называемая группа Михаила Девятаева. Как им удалось совершить, казалось бы, невозможное – в материале «Ведомостей».

У крыла самолета

К моменту пленения гвардии старший лейтенант Михаил Девятаев был высококлассным летчиком-истребителем. Только за первые три месяца Великой Отечественной войны он произвел 180 боевых вылетов и сбил девять вражеских самолетов. После ранения работал командиром звена связи, а затем возглавлял санитарный авиаполк. В мае 1944 г. Девятаев вошел в летную группу советского аса Александра Покрышкина. 13 июля в воздушном бою надо Львовом его самолет был подбит, летчику пришлось катапультироваться.

Попав в лагерь около польского города Лодзи, Девятаев присоединился к группе военнопленных, готовивших подкоп, но вскоре план их побега был раскрыт. Аса приговорили к смерти и отправили в немецкий концлагерь Заксенхаузен. Там летчик встретил подпольщиков, которые помогли ему избежать казни, подменив жетон «смертника» на жетон «штрафника». В результате под видом учителя Степана Никитенко Девятаев был переведен в лагерь на острове Узедом, где разрабатывались, тестировались и частично производились крылатые ракеты «Фау-1», а также баллистические ракеты «Фау-2».

«В разговорах со "старожилами" лагеря я получил самые неутешительные сведения об условиях жизни и обращении с заключенными. Лучшего, конечно, я и не ждал. Но была и хорошая новость: на острове есть военный аэродром! Из лагеря туда ежедневно гоняют на разные работы команду из заключенных в 45 человек» (из книги Михаила Девятаева «Побег из ада»).

По воспоминаниям Девятаева, мысль о побеге с помощью самолета родилась у него в первые же дни плена и он обсуждал ее с товарищами по несчастью (Лодзинский лагерь функционировал под управлением люфтваффе, поэтому в нем содержались преимущественно советские летчики). Но только оказавшись бок-о-бок с ревущим мотором, он понял, что во что бы то ни стало должен реализовать этот план.

Беглецы по несчастью

Первым делом Девятаев начал присматриваться к другим узникам в поисках единомышленников. Он познакомился с артиллеристом Владимиром Соколовым, знавшим немецкий язык. Ранее тому удалось войти в доверие к фашистской администрации и стать «капо», то есть бригадиром. Сам Соколов уже какое-то время планировал побег с острова на лодке вместе с товарищами.

«Возглавлял эту подготовку какой-то Иван Корж. Меня это очень заинтересовало. Выходило, что имеется готовая сколоченная группа для побега, остается только действовать» (из книги Михаила Девятаева «Побег из ада»).

Корж – это вымышленное имя, которым в лагере называл себя Иван Кривоногов – пограничник, попавший в плен в первые дни войны. Он тоже имел за плечами неудачную попытку побега. Когда Девятаев поделился своим планом с Кривоноговым и Соколовым, те его охотно поддержали.

«В первую очередь нам нужно было собраться всем в одну команду, и именно в ту, которая работала непосредственно на аэродроме или около него. Один из наших товарищей работал на аэродроме в команде по маскировке бункеров. Это был отчаянный паренек белорус Володя Немченко» (из книги Ивана Кривоногова «Родина зовет: Записки офицера Советской Армии»).

Немченко попал в лагерь шестнадцатилетним парнем. За участие в ополчении фашисты выбили ему глаз. Также в группу вошли Петр Кутергин, Иван Олейник, Федор Адамов, Михаил Емец, Николай Урбанович и Тимофей Сердюков.

У аэродромной команды был бригадир по кличке Цыган. Он открыто сотрудничал с немцами и очень жестоко обращался с остальными узниками. Заговорщики подбросили Цыгану золотое кольцо, похищенное у эсэсовца, в результате чего Немченко сумел занять его место. После этого они стали перебираться в аэродромную группу.

«План был тщательно разработан. Каждый из участников знал свои обязанности при захвате самолета и в полете. Все готовились, ходили как наэлектризованные» (из книги Михаила Девятаева «Побег из ада»).

Сам Девятаев должен был решить задачу невероятной сложности: летчик не знал устройства немецких самолетов. «Побег готовился в душе у меня, я ночами не спал, чтоб представить, и искал способы, как изучить фашистский самолет», – рассказывал он позднее в одном из интервью.

Например, ас собирал таблички от разбитых самолетов и просил Соколова перевести немецкие надписи на русский, а также всматривался в стоящие на аэродроме самолеты, моделируя в голове кабину и устройство борта. Параллельно он наблюдал за взлетами. Наиболее подходящим вариантом стал бомбардировщик Heinkel He 111, который после каждого полета заправляли топливом.

«Этот "хейнкель" стал отныне нашей целью, нашим ориентиром, он концентрировал все наши усилия, еще прочнее объединял наш экипаж» (из книги Михаила Девятаева «Полет к солнцу»).

За несколько дней до предполагаемого побега Девятаев поссорился с местными бандитами, которые пообещали его убить. Нужно было спешить.

От винта!

8 февраля стояла ясная погода, и Девятаев решил: пора. Когда механики ушли с аэродрома на обед, Соколов сказал конвоиру, что их бригаде поручено заняться ремонтом бункера недалеко от припаркованных самолетов. Конвоир неохотно отвел команду туда. Кривоногов по сигналу напал на конвоира и убил его металлической клюшкой. В это время Девятаев и Соколов подбежали к самолету и забрались внутрь.

«Фюзеляж, куда я проник, показался мне настоящим домом. Такого я еще не видел. Бросился в кабину. Она была большая, выпуклая, вся из стекла. Высота, на которой я оказался, просторность кабины, огромное количество приборов, кнопок, проводков, сигнальных глазков – все ошеломило меня» (из книги Михаила Девятаева «Полет к солнцу»).

Почти сразу летчик обнаружил, что в самолете нет аккумулятора, и сообщил об этом подоспевшим товарищам. Чудом они нашли тележку с запасными аккумуляторами, установили его и приготовились к взлету. «Сел я в кабину, завожу левый мотор, тут же правый мотор, начинаю прогревать. Думаю: они же меня увидят в полосатой форме. Я тогда решаю все с себя снять и остаюсь в чем мать меня родила», – рассказывал Девятаев в одном из интервью.

Во время разгона что-то пошло не так и самолет не взлетел. Летчику пришлось развернуться, чтобы проделать весь путь заново. Конечно, это не могло остаться без внимания со стороны охраны. Немцы побежали наперерез самолету.

«Дал полный газ моторам и отпустил тормоза. Самолет, словно конь, ринулся вперед на максимальной скорости, врезался в толпу гитлеровцев, давя их колесами шасси» (из книги Михаила Девятаева «Побег из ада»).

Пути назад не было, нужно было как-то взлетать. В последний момент разгона летчик догадался, что необходимо надавить на штурвал с силой. Ас призвал товарищей навалиться, и самолет наконец начал набирать высоту. Немцы стреляли из винтовок и пулеметов, пробили фюзеляж, но двигатели самолета остались целы.

Когда Heinkel взлетел, в погоню бросились немецкие истребители. Пилот Люфтваффе Гюнтер Хобом позже рассказывал: «Я собрал свой экипаж, и мы сели в самолет. Я был полон решимости найти его и сбить, но прошло 20 минут, а я его не обнаружил, потому что никто не знал, куда полетел самолет: на север, в Швецию, или в Восточную Пруссию. Шанс обнаружить его был минимальный».

Куда лететь? Беглецы думали отправиться в нейтральную Скандинавию, но Девятаев рассудил, что горючего в запасе много, и поэтому взял курс на Ленинград. Еще немного подумав, летчик снова поменял курс: над СССР их с большой вероятностью собьют. В итоге решили лететь на юг – к линии фронта. Когда самолет стал снижаться вблизи советских позиций, зенитчики заметили приближающийся немецкий бомбардировщик и открыли огонь.

В объятиях Родины

Подбитый самолет совершил жесткую посадку в районе польского Вольдемберга, примерно в восьми километрах за линией фронта на территории, контролируемой 61-й армией.

«Когда вышли, нас тогда было не узнать. Мы были все в крови, в грязи. У нас еще сгоряча хватило силы – взяли пулемет, боеприпасы, побежали в лес с расчетом скрыться, но мы крайне истощенные люди, ни в ком в то время не было и 40 кг, да еще на ногах – деревянные колодки. До леса мы не дошли, вынуждены были вернуться опять на самолет» (из последнего интервью Михаила Девятаева).

Беглецов окружили советские военнослужащие. Согласно книгам Девятаева и Кривоногова, встреча была теплой. Правда, вскоре все участники побега были арестованы по подозрению в сотрудничестве с фашистами. Из донесения полковника Мандральского от 10 февраля 1945 г.: «Все перелетевшие на нашу сторону одеты в арестантские халаты с номерами, никаких документов при себе не имеют. Допросы задержанных Девятаева и других ведем в направлении изобличения их в принадлежности к разведывательным органам противника».

Летчика поместили в захваченный СССР бывший лагерь Заксенхаузен и активно допрашивали. Девятаев сообщал все, что знал об аэродроме и расположении ракетных установок. В сентябре 1945 г. конструктор Сергей Королев, который тогда под псевдонимом Сергеев начинал работать над созданием советской реактивной техники, вызвал его на остров Узедом.

Девятаев подробно показал ему, где располагались пусковые установки и подземные цеха в ракетном центре Пенемюнде, внеся неоценимый вклад в работу Королева: собирать остатки ракет «Фау-2» и технологии их производства Советам, в отличие от США, приходилось по крупицам. Уже через три года, 10 октября 1948 г., Королев произвел первый пуск советской баллистической ракеты «Р-1».

В конце 1945 г. Девятаева уволили в запас. Летчик вернулся в Казань. Он долго не мог найти работу, поскольку являлся бывшим военнопленным. «Кто его возьмет на работу? Все это должны понимать. Какое время-то было. Я откровенно скажу: за нашим домом даже следили. И ему было очень тяжело, конечно. Как ни говорите, 12 лет ведь его не признавали», – рассказывала жена Девятаева Фаузия Хайрулловна для документального фильма «Догнать и уничтожить».

«Я писал Сталину, Молотову, Берии, но никто мне не ответил. Раз в плену был, закон Сталина – все!» – говорил о том периоде в одном из интервью сам Девятаев. Позже он устроился дежурным по вокзалу в Казанском речном порту, затем выучился на капитана-механика, но плавать мог только на служебном катере.

Офицеры Кривоногов и Емец вплоть до окончания войны находились на допросах, а затем оба вернулись на родину – в Горький (сейчас – Нижний Новгород) и Сумскую область. Остальных беглецов уже в конце марта 1945 г., после проверки и лечения, отправили на фронт. Соколов, Кутергин, Урбанович, Сердюков, Олейник, Адамов и Немченко были зачислены в 397-ю стрелковую дивизию, которая в апреле форсировала Одер. К маю все они, кроме получившего ранение Адамова, погибли в бою. Адамов после войны стал шофером.

История подвига

На волне хрущевской оттепели о неудобных героях войны стали вспоминать. В 1957 г. журналист и писатель Ян Винецкий получил задание найти героя для статьи. В комиссариате ему дали адрес Михаила Девятаева, который сначала отнесся к гостю настороженно. Но узнав, что Винецкий тоже имеет летный опыт, рассказал свою историю.

После этой встречи журналист написал очерк «Мужество», который был опубликован 23 марта 1957 г. в «Литературной газете». Материал на всю страну рассказывал о подвиге Девятаева и заканчивался так: «Сколько на нашей земле таких героев, воспитанных партией, всем укладом нашей жизни, нашего общества! Иные из них внешне незаметны, они словно бы растворяются в ярком, солнечном утре жизни. Но в лихолетье, когда Родину окутывают тучи, негасимыми огоньками сверкают они там и тут».

15 августа того же года по инициативе Сергея Королева Девятаеву было присвоено звание Героя Советского Союза. Члены его группы получили ордена, в том числе посмертно. После этого карьера бывшего летчика пошла в гору – он много лет работал капитаном речных судов, вел активную общественную жизнь, написал две книги, а также неоднократно возвращался на остров Узедом, чтобы вспомнить товарищей или сняться в документальном кино. Умер Михаил Девятаев в 2002 г. в возрасте 85 лет.