Какие вызовы стоят перед мировой экономикой из-за изменения климата

США выходят из Парижского соглашения, а в мире растет внимание к ледникам и ИИ

Последние 10 лет (2015-2024 гг.) стали самыми теплыми на Земле за всю историю наблюдений. Средняя глобальная температура в 2024 г. впервые превысила среднее значение доиндустриального периода (под ним принято считать 1850–1900 гг. – «Ведомости») на 1,5 градуса по Цельсию. О преодолении этого критического порога, описанного в Парижском соглашении о климате, Всемирная метеорологическая организация (ВМО) сообщила 10 января 2025 г. Спустя всего 10 дней администрация президента США Дональда Трампа в своем первом же документе после инаугурации анонсировала выход страны из этого договора, участниками которого являются почти 200 стран. США уже выходили из соглашения в 2017 г. во время первого срока Трампа, но при Джо Байдене вернулись.

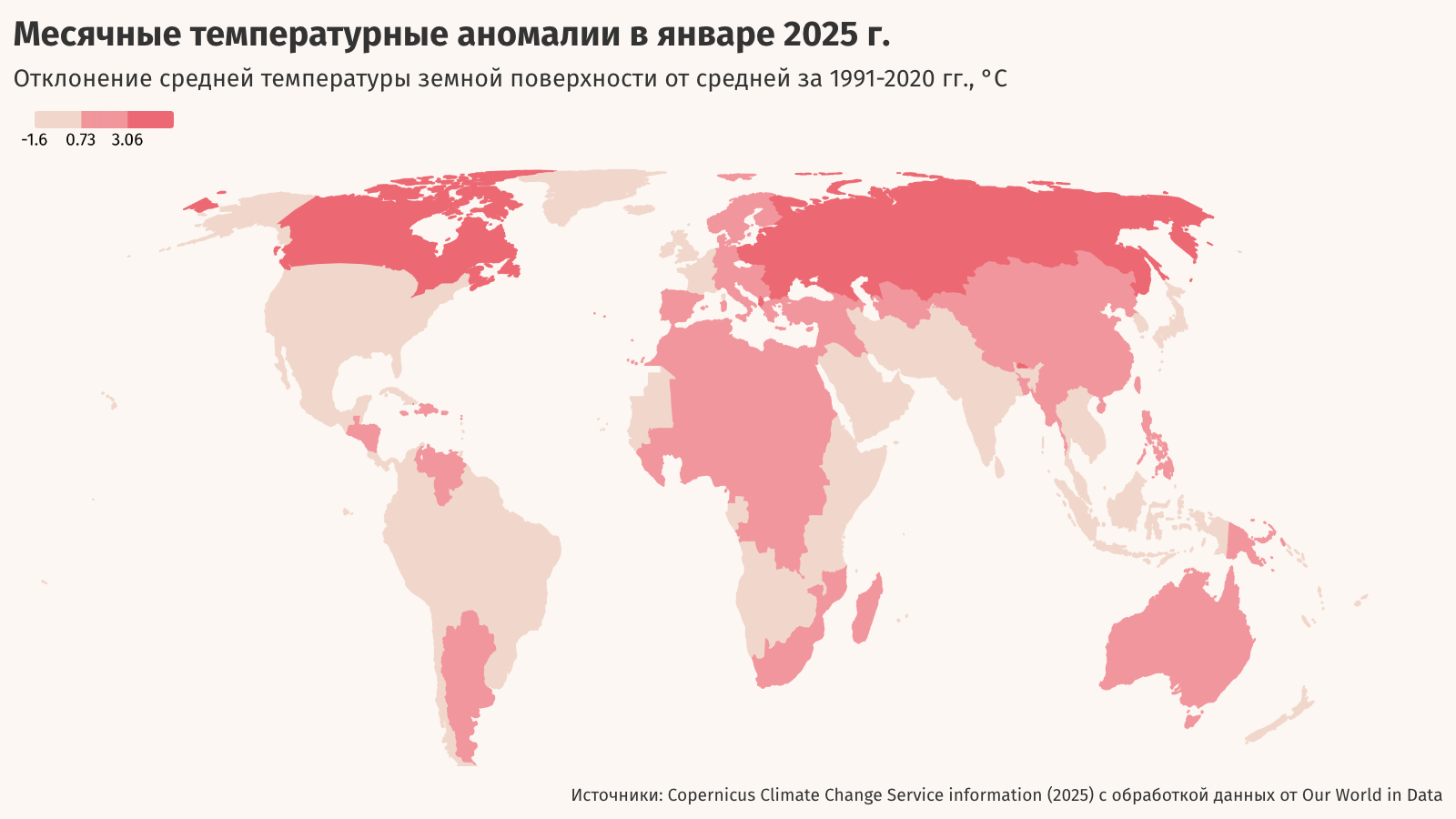

В 2024 г. средняя температура составила 15,1 градуса по Цельсию, что на 0,12 градуса выше, чем в 2023 г., предыдущем самом теплом году за всю историю наблюдений. По предварительным данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF), глобальная средняя температура в январе 2025 г. поднялась на 1,75 градуса по Цельсию по сравнению с доиндустриальным уровнем. Прошлый месяц стал самым жарким январем за всю историю наблюдений. О том, что происходит с климатом сейчас и какие вызовы стоят перед мировой экономикой, – в материале «Ведомостей».

Как началось глобальное сотрудничество по климату

9 мая 1992 г. была принята рамочная конвенция ООН об изменении климата, в которой глобальное потепление и его последствия названы «предметом общей озабоченности человечества». Подписавшие конвенцию страны (всего 198) признали необходимость защищать климатическую систему и принимать меры для предотвращения или сведения к минимуму причин изменения климата и смягчения его отрицательных последствий. Спустя пять лет был принят Киотский протокол к этой конвенции, который обязал развитые страны-участницы сокращать выбросы парниковых газов.

В декабре 2015 г. в рамках конвенции ООН было принято Парижское соглашение (подписано в апреле 2016 г.), направленное на усиление мер участников (в первую очередь снижение выбросов парниковых газов) для удержания повышения глобальной температуры в XXI в. в пределах 2 градусов по Цельсию и попытку снизить этот показатель до 1,5 градуса. Документ подписали представители 195 государств, включая Россию. Соглашение, среди прочего, предусматривает финансовую и технологическую поддержку развивающихся стран со стороны развитых государств.

По мнению генерального секретаря ВМО Селесты Сауло, превышение в 2024 г. температуры более чем на 1,5 градуса еще не означает, что долгосрочные температурные цели Парижского соглашения не будут достигнуты, поскольку они «измеряются десятилетиями, а не отдельными годами». В то же время ученые на основании климатических моделей делают неутешительный вывод: прошлый год с вероятностью 66-99% станет первым в серии 20 рекордно жарких лет, что ставит под сомнение достижимость планки в 1,5 градуса.

Климатическая конференция в Баку

В конце декабря 2024 г. в Баку состоялась 29-я конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата COP29, главной целью которого было обсуждение выделения денег развивающимся странам богатыми государствами для перехода на низкоуглеродное развитие и адаптацию к климатическому ущербу, нанесенному развитыми экономиками. Взятая еще в 2009 г. развитыми странами планка климатического финансирования в интересах развивающихся в размере не менее $100 млрд в год была достигнута лишь в 2022 г.

Изначально на COP29 обсуждалось доведение грантового финансирования до $1,3 трлн в год к 2035 г., но в ходе затянувшихся переговоров цель снизилась сначала до $250 млрд, а затем повысилась до $300 млрд (хотя призыв довести финансирование до $1,3 трлн и остался). Деньги обязаны выделять 23 развитые страны, включая государства Западной Европы, США, Японию, Австралию, Канаду и Новую Зеландию. Страны – получатели помощи раскритиковали финальное соглашение, обвинив развитые страны в нежелании брать на себя ответственность за вызванный ими климатический кризис.

Климатическое неравенство

Особенностью экономических последствий изменения климата является их неравномерность. Еще в 2019 г. ученые Стэнфордского университета пришли к выводу, что глобальное потепление увеличило экономическое неравенство между богатейшими и беднейшими странами в период с 1960 по 2010 г. на 25%. Климатические изменения благоприятно, утверждают они, сказываются на экономиках стран в северных широтах (в первую очередь, Норвегии, Швеции и Канады), но ограничивают рост стран в южных.

Всемирный банк в своем макроэкономическом прогнозе на 2025-2026 гг. называет изменение климата одним из главных источников рисков для стран с низкими доходами. Вызванные глобальным потеплением природные катастрофы, особенно засухи, чаще происходят именно в этих странах, что на фоне более низкой производительности труда снижает рост их экономик в среднем на 0,85% по сравнению с 0,3% в странах с высокими доходами.

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), из 124 млн человек во всем мире, которые сталкиваются с «кризисными уровнями» острой нехватки продовольствия, 76% пострадали от климатических потрясений и экстремальных явлений. При этом более половины населения развивающихся стран живут в сельских общинах, сильно зависящих от сельского хозяйства – сектора, крайне уязвимого к условиям окружающей среды.

Ежегодные потери потребления из-за воздействия экстремальных погодных условий ВБ оцениваются в $520 млрд, а число оказывающихся за чертой бедности людей – 26 млн человек в год. Помимо этого, повышение уровня мирового океана создает риски затопления крупных торговых портов в развивающихся странах, включая Рио-де-Жанейро, Мумбаи, Гуанчжоу и Дар-эс-Салам. К 2050 г. по меньшей мере 300 млн человек будут жить в прибрежных районах, которым угрожают опасные наводнения.

Международный валютный фонд (МВФ) оценивает совокупные потери ВВП уязвимых государств Африки, сильнее прочих подверженных последствиям изменения климата, в 4% через три года после экстремальных погодных явлений по сравнению с 1% в остальных государствах. Одни только засухи, по оценке МВФ, замедляют рост экономик этих стран на 0,2% в год.

При этом от глобального потепления страдают и развитые страны. Так, Европа с 1980-х нагревается вдвое быстрее, чем в среднем по миру, и является самым быстро нагревающимся континентом на Земле, следует из данных европейской климатической службы Copernicus. Так, из-за волн жары, вызванных глобальным потеплением, в 2023 г. в Европе погибли 50 000 человек, наибольший уровень смертности зафиксирован в Греции (393 случая на 1 млн человек), Италии (209) и Испании (175). Если меры по смягчению последствий изменения климата не будут приняты, то к концу столетия из-за экстремальных температур могут погибнуть до 2,3 млн человек.

Замедление мировой экономики

Текущий экономический ущерб от глобального потепления оценивается в $38 трлн ежегодно (это почти 36% от мирового ВВП за 2023 г. – «Ведомости») с вероятным диапазоном в $19-59 трлн к 2050 г. Эти убытки, по оценкам ученых Потсдамского института исследований воздействия на климат (PIK), уже в шесть раз превышают затраты на смягчение последствий, необходимые для ограничения глобального потепления до двух градусов, прописанных в Парижском соглашении. В противном случае сокращение мировой экономики к концу столетия может составить до 60%, предупреждают они. Как сообщалось на Всемирном экономическом форуме в Давосе в январе, глобальный ущерб от одних только лесных пожаров, ураганов и наводнений с 2000 г. превысил $3,6 трлн. Экономический ущерб от масштабных стихийных бедствий в США за последние 45 лет составил свыше $2,9 трлн – это 10,4% от ВВП страны за 2023 г. В 2024 г. в США произошло 27 крупных природных катастроф с общим ущербом в $183 млрд.

Оценки того, на сколько может замедлиться мировая экономика из-за климата, сильно разнятся, поскольку исследования используют разную методологию и прогнозируемую температуру на планете в последующие десятилетия. Так, при потеплении на 3 градуса к концу столетия мировой ВВП может сократиться, по разным оценкам, на 2–63%. Проведенное же в прошлом году британским Институтом и факультетом актуариев (IFoA) обратное стресс-тестирование прогнозирует сокращение мировой экономики на 50% в период между 2070 и 2090 гг., если не будут приняты меры по снижению климатических рисков.

По последним оценкам американского Национального бюро экономических исследований (NBER), потепление на каждый градус обойдется человечеству в 12% мирового ВВП. Прежде экономисты оценивали влияние климата в 1-2% глобальной экономики. Такое резкое расхождение в оценках авторы исследования объясняют тем, что предыдущие исследования были основаны на изменениях температуры в отдельных странах или регионах и соответствующем влиянии на местный ВВП. Для своего анализа исследователи NBER проанализировали влияние климата на экономики 173 стран за последние 120 лет. Покупательную способность мирового населения при возможном сокращении мировой экономики на 30-50% к концу века авторы исследования сравнивают с жизнью во время Великой депрессии 1929 г. в США, «которая не закончится никогда».

При этом большая часть экономических потерь ляжет на развивающиеся страны. К 2050 г. на Индию и Китай будет приходиться более 40% от общего объема потерь мирового ВВП, а на страны Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Африки – 33%. В общей сложности, считают эксперты американского Центра глобального развития (CGD), на развивающиеся страны придется около 85% всего сокращения глобального ВВП.

Климатическая миграция

По данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, в 2022 г. из-за стихийных бедствий 32,6 млн человек по всему миру были вынуждены покинуть свои дома (большинство из них переместились в пределах своих стран). Это на 41% больше, чем в 2008 г. 98% стихийных бедствий (наводнения, штормы, лесные пожары и засухи) были связаны с последствиями изменения климата. В целом более половины всех внутренних вынужденных перемещений в том году были связаны с климатом.

Всемирный банк в 2018 г. спрогнозировал, что к 2050 г. более 143 млн человек в трех густонаселенных регионах (около 2,8% их населения) могут быть вынуждены покинуть свои дома из-за нехватки продовольствия и воды, а также из-за стихийных бедствий, связанных с изменением климата. В субсахарской Африке вынужденными переселенцами могут стать около 86 млн человек, в Южной Азии – 40 млн, а в Латинской Америке – 17 млн. По данным Центра мониторинга внутреннего перемещения (IDMC), странами-антилидерами по климатической миграции являются Афганистан (1,5 млн человек проживали на конец 2023 г. не в своих домах), Пакистан (1,2 млн) и Эфиопия (881 000).

Число «климатических мигрантов» можно сократить на 80%, если удастся обеспечить сокращение выбросов парниковых газов и тщательное планирование развития на страновом уровне, указывал ВБ. В 2021 г. организация ухудшила свой прогноз до 216 млн человек.

Существуют и гораздо более пессимистичные оценки климатической миграции. Например, по данным австралийского Института экономики и мира, число климатических мигрантов к 2050 г. может достигнуть 1,2 млрд человек – 12% от общего прогнозируемого населения планеты на тот момент. К 2100 г. до 410 млн человек по всей планете будут жить в регионах, которым грозит затопление из-за повышения уровня моря. Ряд стран уже столкнулись с этой угрозой: например, в Бангладеш (75% территории страны находится ниже уровня моря) подъем уровня моря затронул уже почти 26 млн человек, а к 2050 г. под воду уйдет еще 17% территории. В ООН отмечают, что предсказать, сколько людей будет перемещено в будущем, крайне сложно, потому что эта цифра будет в значительной степени обусловлена тем, какие меры по борьбе с климатическим кризисом принимаются сейчас.

Что в фокусе внимания в 2025 году

Главной климатической темой в этом году станут ледники – Генеральная ассамблея ООН объявила 2025 г. международным годом сохранения ледников, а 21 марта будет отмечаться первый Всемирный день ледников. В мае в Таджикистане пройдет Международная конференция по сохранению ледников, в которой примут участие ученые и политики для обсуждения совместной работы в этом направлении. Ледники являются критически важными источниками пресной воды, обеспечивая ей свыше 2 млрд человек, их стремительное таяние может спровоцировать экологический и гуманитарный кризис.

На Всемирном экономическом форуме в Давосе в январе обсуждалось расширение использования технологий ИИ как для отслеживания и управления глобальными выбросами, так и для повышения использования ресурсов в промышленности и оптимизации цепочки поставок, что должно снизить углеродный след при повышении производительности.

В этом году ожидается вынесение Международным судом ООН консультативного заключения о том, обязаны ли страны с исторически высоким уровнем выбросов по закону обеспечивать устойчивость глобальной климатической системы. Эта инициатива, выдвинутая островным государством Вануату и другими уязвимыми странами, может проложить путь к созданию системы, направленной на устранение климатического неравенства. Кроме того, с 2025 г. международный Фонд для возмещения потерь и ущерба начнет финансирование проектов по оказанию помощи развивающимся странам в борьбе с последствиями изменения климата. А в июне в Испании пройдет конференция по финансированию развития. В ноябре в Бразилии состоится конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата COP30.

Россия

В России в октябре 2023 г. была утверждена новая Климатическая доктрина, предполагающая достижение углеродной нейтральности (т. е. снижения выбросов углекислого газа и его аналогов в процессе производственной деятельности до нуля) в стране до 2060 г. Достижению этой цели будет способствовать повышение энергетической эффективности, развитие электротранспорта, внедрение современных решений в сельское и лесное хозяйства, говорил премьер Михаил Мишустин на конференции в Баку. На газовую и атомную энергетику, а также возобновляемые источники приходится уже 85% энергобаланса страны. В июне того же года в России заработал реестр выбросов парниковых газов, собирающий отчетность промышленных предприятий, выбрасывающих более 150 000 т СО2 в год.

По данным февральского опроса ВЦИОМ, 85% россиян признают факт глобального потепления, но доля тех, кто считает его естественным природным процессом, выросла с 2008 г. на 15 п. п. до 44%. С тем, что именно деятельность человека приводит к потеплению, согласны только 37% россиян, что является историческим минимумом. При этом антропогенную версию чаще поддерживают зумеры и миллениалы, а климатическую – люди более старшего возраста. В целом ВЦИОМ отмечает снижение интереса к теме глобального потепления.

Одновременно ВЦИОМ фиксирует улучшение отношения россиян к экологической ситуации в самой России: если до 2017 г. доля недовольных стабильно превалировала (55–60% против 38–44% довольных), то в 2024 г. уже 75% граждан назвали экологическую обстановку в своем населенном пункте как в целом благополучную, обратного мнения придерживаются 22%.

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предложил пересмотреть участие России в Парижском соглашении по климату и оценить необходимость оставаться его стороной в дальнейшем, писали «Ведомости» в январе. Также было предложено пересмотреть подходы к целям, которые Россия заявит в новой версии определяемого на национальном уровне вклада (ОНУВ; план действий по сокращению выбросов и адаптации к изменению климата, предоставляет в ООН) до 2035 г. РСПП предложил установить цель по снижению эмиссии к 2035 г. на 67–70% от уровня 1990 г.

С 1990 по 2022 г. совокупное сокращение Россией нетто-выбросов составило 58 млрд т СО2 – это максимальное значение для стран Парижского соглашения, указывает РСПП. Кроме того, накопленная эмиссия на душу населения за этот период в России была меньше (181 т СО2), чем, например, у США (589 т СО2), ЕС (363 т СО2), Китая (166 т СО2).

США

27 января Дональд Трамп подписал письмо в ООН, уведомив всемирную организацию о выходе из Парижского соглашения. Решение вступит в силу через год после подачи письма. Усилия США по сокращению выбросов парниковых газов уже в 2024 г. зашли в тупик, и новый срок Трампа делает все менее вероятным, что Вашингтон выполнит свои обещания по их дальнейшему сокращению, считает The New York Times. В декабре администрация Байдена объявила о своей цели в рамках Парижского соглашения – сократить к 2035 г. выбросы на 61% (по сравнению с 2005 г.).

По оценкам Rhodium Group, в прошлом году выбросы сократились лишь на 0,2% по сравнению с 2023 г. на фоне резко возросшего спроса на электроэнергию. Если Трамп отменит большую часть климатических инициатив своего предшественника, выбросы в США могут снизиться всего на 24-40% к 2030 г. С 2005 г. выбросы в США сократились на 20%, но для достижения заявленных целей они должны ежегодно сокращаться почти в 10 раз быстрее, чем они сокращались за последнее десятилетие. Сейчас США добывают больше сырой нефти и природного газа, чем любая другая страна, а Трамп пообещал и дальше наращивать добычу и экспорт. При этом такой политикой Трамп вряд ли рискует оттолкнуть от себя и республиканской партии какую-либо значимую часть электората. Как показывали предвыборные опросы, сторонников Трампа гораздо меньше заботит экологическая повестка, чем демократов – лишь 35% респондентов называли этот вопрос в той или степени значимым против 95% у сторонников Камалы Харрис.

Тем не менее, 62% американцев признают то или иное воздействие глобального потепления на климат в местах, где они живут. 79% из них выделяют длительные периоды аномальной жары, 70% – стихийные бедствия (наводнения, ураганы), 64% – засухи, а 56% – участившиеся лесные пожары.

В ООН выразили сожаление в связи с выходом Вашингтона из Парижского соглашения, а во Всемирной метеорологической организации связали недавние разрушительные пожары в Калифорнии с изменением климата. То, что пожары в Лос-Анджелесе стали следствием изменения климата, подтвердил, в частности, анализ World Weather Attribution (WWA), показавший, что загрязнение парниковыми газами повысило температуру воздуха и вероятность засухи, увеличив продолжительность пожароопасного сезона.